| 2006年12月11日(月) | |

サントリー学芸賞の授与式がありました。 以前から、尊敬する大笹吉雄さん(演劇評論家)にご挨拶しました。 大笹さんの『日本現代演劇史』は授業で何度も使わせてもらいました。 大笹さんが、これでサントリー学芸賞を受賞されたのを知っていたので、少しでも大笹さんに近づけたかな、と思うとそれが嬉しかった。 また、山崎正和さんが、私に「あなたは、もう一つの名前で知っていたよ」と仰ってくださったのも嬉しかった。 私が、演劇と漫画の二ソクの草鞋は大変です、といったら、山崎さんは「私は三ソクだよ」と仰いました。 大きな仕事をなさる方には、いい雰囲気が備わっていて、それに触れるだけでも、これからもしっかり勉強しなくては、と気持ちを新たにすることができます。 お名前は一々記しませんが、本当にたくさんの方々が来てくださいました。 皆様、お祝いの言葉ありがとうございました。 私は本当に幸せ者で、幸せな時間を過ごさせていただきました。 |

| 2006年11月8日(水) | |

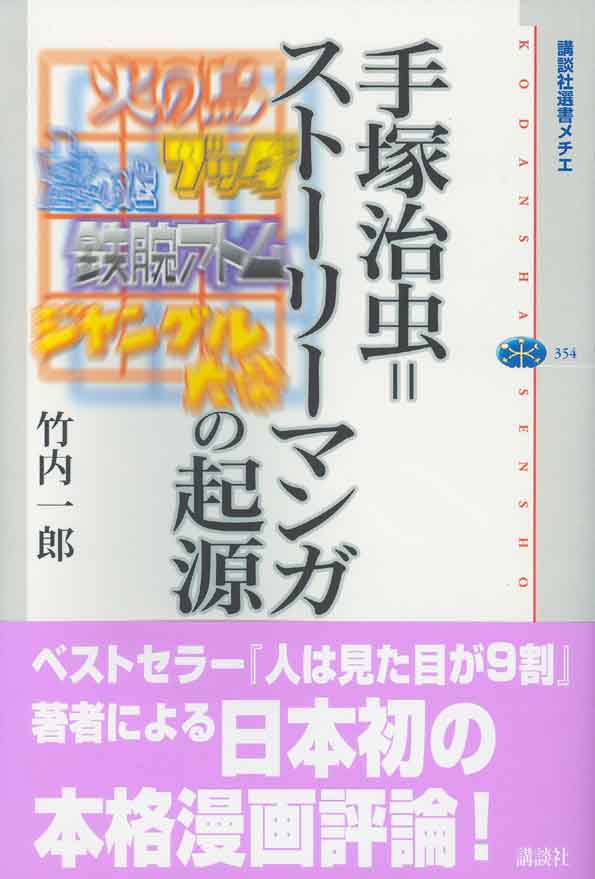

『手塚治虫=ストーリーマンガの起源』(講談社選書メチエ)が、サントリー学芸賞(芸術・文学部門)を受賞いたしました。 元々、故・日下翠先生が勧めてくださった研究が、一冊になり、それがこんなに大きな賞をいただくことになるとは、夢にも思いませんでした。 これまで、マンガ・アニメは、サントリー学芸賞でも(風俗・文化部門)の扱いだったように思います。 私の、手塚論は(芸術・文学)部門での評価です。 漫画を、日本文化の水脈に位置付けようとした、私と日下さんの試みが認められて、本当に嬉しいです。 今回の成果は、先ず、日下翠さんのご仏前に捧げなければ、と思います。

|

| 2006年10月1日(日) | |

新百合ヶ丘で、『フラガール』を観ました。 胸を打つ映画ーー。 何より、蒼井優がいいな。フレッシュで、ひたむきで。 あんな芝居は、一生に一回しかできない。 この後、この人がどうなるかわからないが、この芝居はずうっと胸に仕舞っておこう。

|

| 2006年9 月23日(土) | |

『世界一受けたい授業』の収録で、朝9時に日テレに出張りました。 司会者の堺さんと話しつつ、モニター画像を説明しつつ、生徒たちに向かって講義をしつつ、その都度ディレクターの支持を受けつつ(「カンペ」で指示が来ます)、という感じになり、意識があっちに行き、こっちに行きという授業になります。 さらに、生徒たちは講師より、よほど喋り上手というのですから……。 自分なりにしっかり準備はしましたが、やはり放映はどうなることやら、という気持ちです。 人気番組を作っているスタッフたちは、完成度を高める執念が、全然違うな、と思いました。 仕事に対する誇りが人間を作るんだな、と思った次第。

|

| 2006年6 月28日(水) | ||

NHK教育テレビ『中学生日記』の脚本を担当しました。 少年の性被害をテーマにしたドラマで、これを扱った番組は日本で初めてだと思います。 性被害者や、その専門家たち、そして中学生を実際に取材して書きました。 性被害を受けた人を「男性サバイバー」といいます。 NHKのディレクターが、男気のある男で、本当に根気強く伴走してくれました。 2週にわたって放映されます。 放送は 7月 3日(月) 19時〜19時30分 「誰にも言えない」(前編) 7月10日(月) 19時〜19時30分 「誰にも言えない」(後編) 再放送は、7月8日(土)、7月15日(土)、ともに10時45分〜11時15分です 。

|

| 2006年6 月12日(月) | ||

6月11日(日) 「メガビ」の打ち上げで新宿に出張ったのですよ。 メカビってのは、オタクのオタクによる、オタクのためのムック本で、私もエッセイを書いているのです。 メカビには、麻生太郎外相とか養老孟司さんもインタビューを受けています。それは素直にわかるのでありますよ。 メカビには、森永卓郎さんもエッセイを書いていて、オタク批判に対する批判をしています。つまりオタク擁護ですね。で、森永さんにしては、筆法が鋭いのです。普段はソフトな森永さんらしくない。 私、実は、森永さんは以前からオタクではないかと考えていました。 というのも、「非婚のすすめ」とか「300万円時代」とか、無駄を省いてものごとをコンパクトに考えよう、という提案が、どうもオタク的だなと思っていたからです。 私は森永さんの「萌え」はポーズかな、と思ったりしていたから、カミング・アウトしたんだな、と気持ちがスッとしたのでありました。 ちなみに、私はメカビのエッセイに書きました通り、オタクを批判的に見ている人間じゃありません。「知りたい」という欲求は、いつかは「オタク的脳の使い方」になるという考え方をしています。 打ち上げで、久しぶりに米沢嘉博さんと会いました。コミケの総元締めをやっている人だと思っている若い人も多いことでしょう。米沢さんは、30年前から私がもっとも尊敬する漫画評論家です。私が、高校時代の卒業文集に、将来の夢を「漫画評論家」と書いたのは、米沢さんを意識してのことです。(もう一人、村上知彦さんがいます) 私、米沢さんのように、誰に対しても構えのない感じで生きたいと思うのですよ。 米沢さんは、私のように、ヒットする新書を書きたい、とリップサービスをしてくださいましたが。 |

/ 放浪日記2001 / 放浪日記2002/放浪日記2003/放浪日記2004/放浪日記2005/放浪日記2006

放浪日記1999 / 放浪日記2000